25.42億元的勞動報酬,相當于2012年農七師GDP的30%。而6630元的人均勞動支出,也相當于當年奎屯市城鄉居民可支配收入的45%。

用機器替代人工采棉,成為了當地采棉業,以及整個棉紡織產業繼續發展的關鍵改革舉措。

勞動力大遷徙或將結束

事實上,這場雙手與機器的勞動競賽,已經持續多年。

最初,是采棉工的雙手占據了上風。2000年左右,兵團開始初步試行機采棉,在6個師的43個團場進行試驗。

但直到2008年,機采棉在兵團農村的推廣速度一直較為緩慢。數據顯示,當年兵團采棉機保有量僅420臺,機采棉花面積為116萬畝,占兵團棉花種植總面積不足20%。

“機采棉對于棉花種植的行間距有嚴格要求,必須按照適合機器收割的距離種植”,張秀英說,“此外由于第一批采棉機技術不成熟,浪費很大,所以我們用了一年后,第二年還是換成了人工采棉”。

但新疆棉花采摘業“機器換人”的大趨勢已經確立,到了2011年,新疆機采棉面積已經達到400萬畝,占當年棉花2300萬畝總面積的17%。兵團的機械化采棉占比更是高達40%。

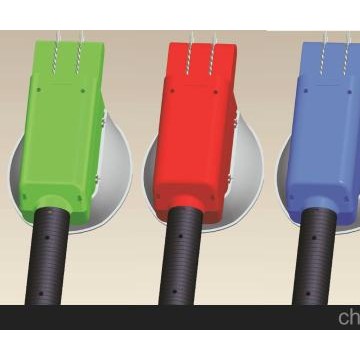

這一年,新疆開始專門劃撥補貼資金,以每臺20萬元價格,鼓勵發展國產采棉機。